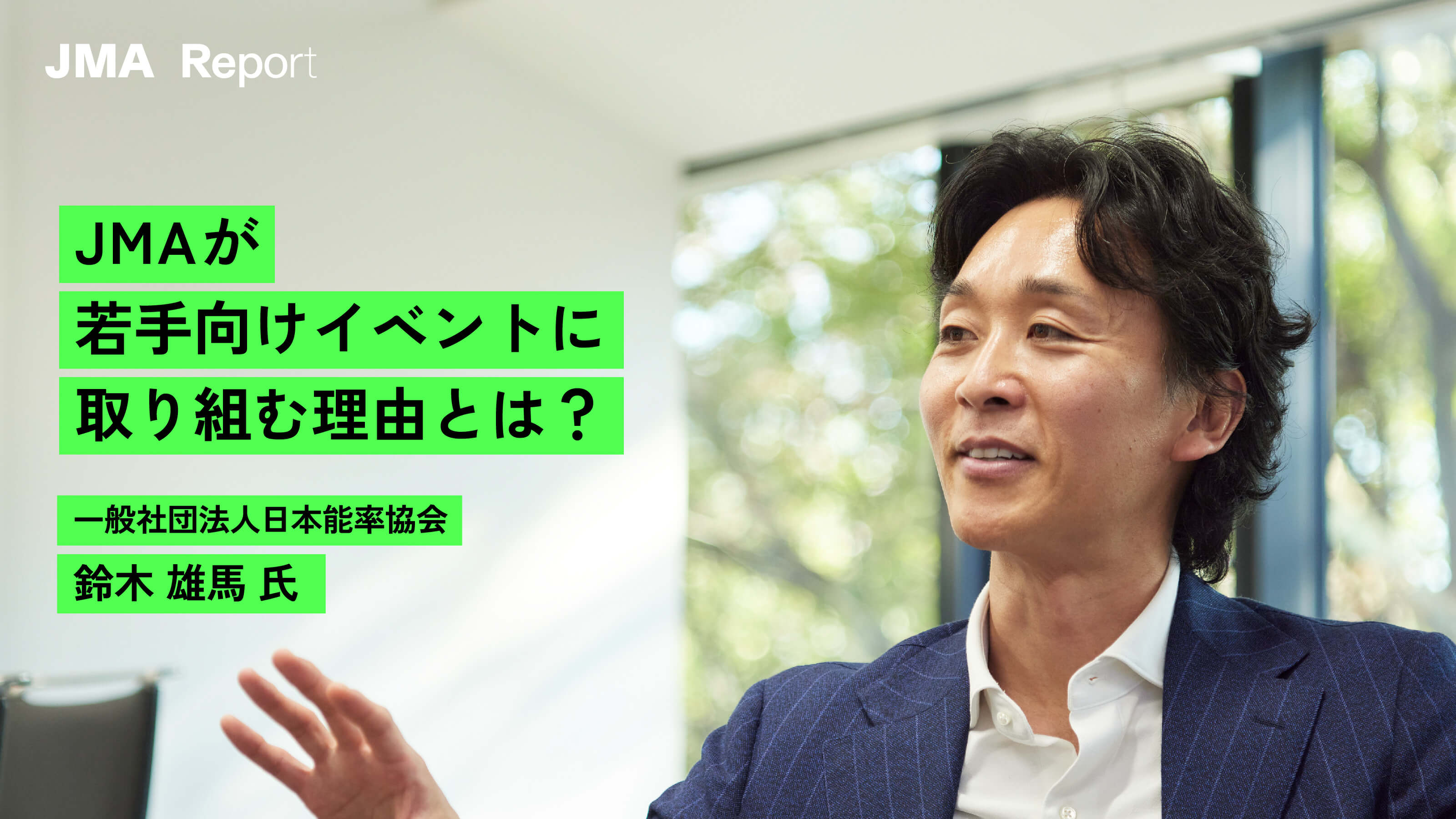

現代のビジネス環境において「健康経営」の重要性が高まっています。JMAマネジメント講演会プレミアムは、「役員×アスリート×健康経営」をテーマにアスリートの豊富な経験と知識を共有し、役員の健康経営への理解を深めるJMA会員限定の講演会。第1回は東京2020オリンピック空手女子形銀メダリストの清水希容氏と、清水氏をサポートする森永製菓inトレーニングラボの淺井利彰氏、三好友香氏に登壇していただきました(2024年10月3日開催)。

【講演者】

清水希容氏 2020年東京オリンピック 空手 女子形 銀メダリスト

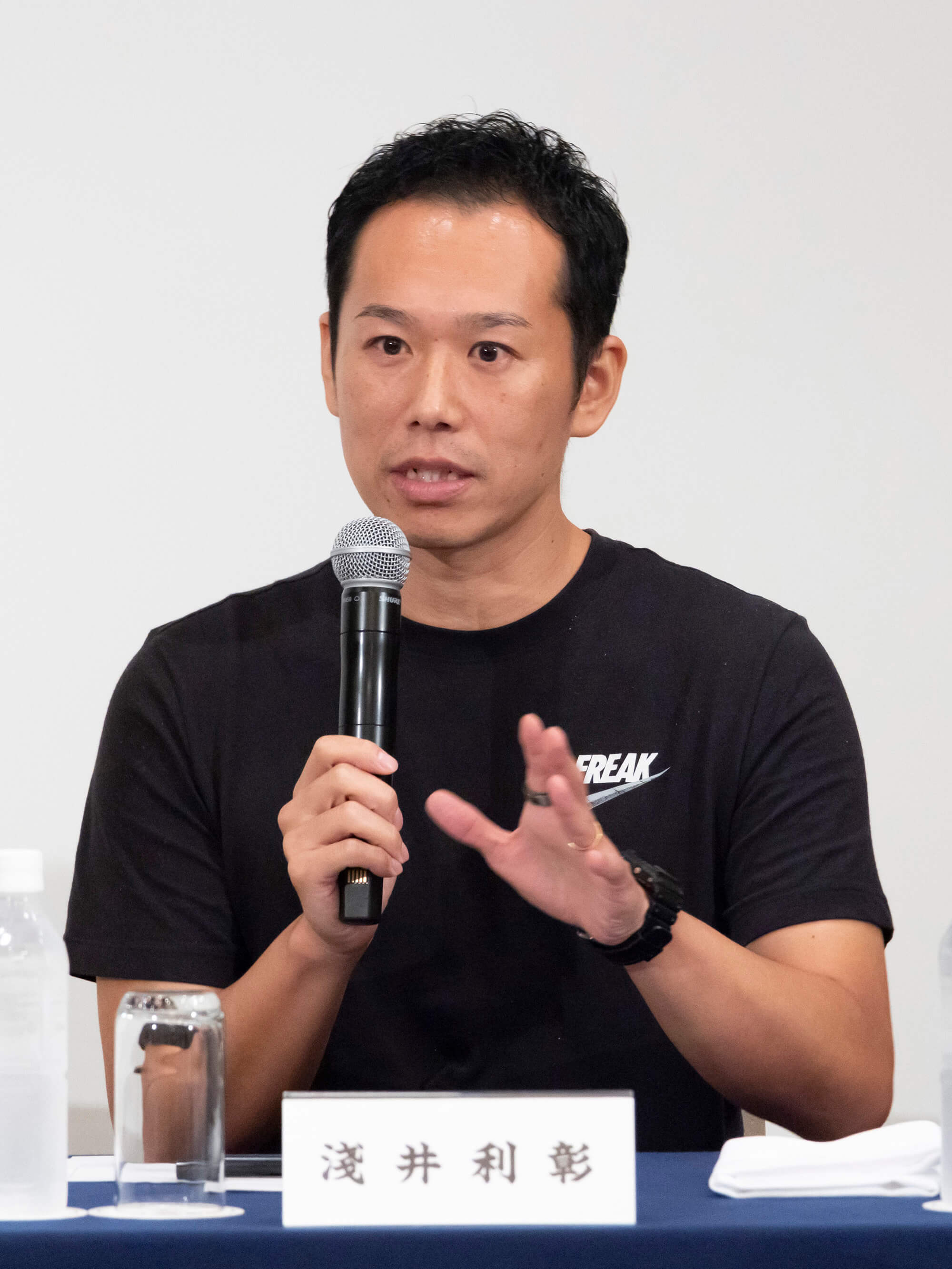

淺井利彰氏 森永製菓株式会社inトレーニングラボ パフォーマンススペシャリスト

三好友香氏 森永製菓株式会社inトレーニングラボ ニュートリションスペシャリスト

【コーディネーター】

川名浩一氏 日揮ホールディングス株式会社 元代表取締役社長、株式会社レノバ 取締役会長

講演会の冒頭、清水氏による形(かた)の演武が行われました。会場内は緊張感に満ち、清水氏の圧倒的な気迫に会場にいる誰もが固唾を飲んで演武を見つめました。

演武を終え、感動に包まれた会場の熱気を残しながら、講演会へと移っていきました。

「記憶に残る演武」で観た人に「原動力」を伝えるために

川名:まず、空手を始めたきっかけと、21年間も続けてこられた理由を教えてください。

清水:最初は小学生の時に、兄が通っていた空手道場を訪れました。その道場は女性の方が多くて、とても入りやすかったのです。その時、道場の前で先輩たちが練習していたのが「形」でした。とても格好良くて、美しくて、自分も空手を習い始めました。

【プロフィール】

清水希容

1993年12月生まれ。大阪府大阪市出身。小学3年生から空手を始めた。高校3年生から日本代表入りし、関西大学卒業後はミキハウスに所属。東京2020オリンピックでは銀メダル獲得、世界空手道選手権大会2大会優勝、アジア競技大会3連覇、全日本空手道選手権大会7連覇。2024年5月、競技を引退。

子どもの頃は、毎日でも道場に行きたいぐらい空手が大好きでした。中学、高校、大学と年齢が上がるにつれて、周りのみんなから「カフェに行こうよ」「遊びに行こうよ」と誘われました。でも、誘いを断って、空手と向き合ってきたからこそ、オリンピックや世界大会といった普通では見られない景色を見られました。それは私の財産になると思っています。

川名:空手の形を続ける中で何を目標としてきましたか?

清水:子どもの頃から、そして今も変わらず持っている目標は「人の心に残り、何かを伝えられる演武をしたい」ということです。空手の形は動作が決められていて、自分で創作はできません。個性を表現する難しさはありますが、世界中の選手たちが形を守りながら、それぞれの文化や考え方を込めて表現しています。「言葉がなくても、自分の体の表現で伝えられるものがある」。それが面白く、また大切なこととして追求してきました。

スポーツ競技を観戦すると、記録や成績は覚えていないけれど、パフォーマンスがはっきりと目に焼き付く選手がいます。記録ではなく、記憶に残る。その感動が誰かにとって、「何かの原動力になった」としたら、スポーツをしている人間として一番うれしいと思います。

川名:清水さんにとって、形の魅力とは何でしょうか?

清水:空手の形には歴史があります。先人の方々は何を思い、考え、この形をつくったのか。時代背景や歴史を読み解きながら形を自分のものにしていきます。一方で、空手は常に変化しています。現代に合わせて、力強さやスピードなど、その年の流行のようなものがある。それを捉えたうえで、自分の個性も出しながら、先人たちの思いをきちんと守っていく。その奥深さが魅力です。そして、若い時は若い時の良さがあり、年齢を重ねると表現が練れてくる。時代や年齢によって、「色」が変わるのも空手の形の面白さですね。

川名:清水さんのすごいところは、自ら「なぜ」と考える、「問いの力」を持っているところですね。「問いの力」は企業で働く社員の姿勢としても重要になっていると思います。

専門家のサポートで「休みこそ練習」へ発想を転換する

川名:清水さんをサポートするお2人は清水さんについてどのような印象をお持ちですか。

淺井:森永製菓の淺井です。弊社ではスポンサー活動の一環として、2017年から清水選手をサポートしています。私は、トレーナーとして、清水選手の体調や体力の改善、トレーニングの立案と実施、体のメンテナンスやケアなどを担当しています。

【プロフィール】

淺井利彰

森永製菓株式会社inトレーニングラボ パフォーマンススペシャリスト。鍼灸師、柔道整復師、NSCA-CPT、NCA-PCT。関西鍼灸短期大学、関西医療学園専門学校卒業。清水選手のほかに柔道、マウンテンバイク、セーリング、フィギュアスケートなどのアスリートをサポートする。

私はこれまでにオリンピック選手やプロ野球選手など数多くのトップアスリートのサポートをしてきました。清水選手のサポートは7年になりますが、競技に対して非常に誠実で、目標をしっかり決めて、自らに嘘を付くことなく、ひたむきに取り組む方という印象です。

三好:森永製菓の三好です。森永製菓inトレーニングラボでは、トレーナーと栄養士がチームでアスリートをサポートする特徴があります。私は管理栄養士として、食事の面から主にアプローチしていますが、パフォーマンスに関わる生活全般について、トレーナーとともに清水選手のサポートを探求しています。

【プロフィール】

三好友香

森永製菓株式会社inトレーニングラボ ニュートリションスペシャリスト。管理栄養士、スポーツ栄養士、NSCA CSCS。畿央大学健康科学部健康栄養学科を卒業後、スポーツクリニックで術後患者への栄養指導、大学ラグビーチームのサポートを経て、現職。

清水選手は長い間、ひたすら競技と向き合い、自分と向き合っています。その姿勢には尊敬の念しかありません。でも、競技での厳しさとは裏腹に普段はお茶目な方で、時には抜けているところもあります。そんな人間らしさが魅力的だと思いながらサポートしています。

川名:清水さん、練習のプログラムは自分で決めるのですか?

清水:基本的には自分で考えています。ただ、私は練習をしすぎてしまうことが多いので、淺井さんや三好さん、空手の先生と相談しながら内容を決めています。学生時代は練習でオフを取ったことがなく、「休みは悪」という意識がありました。森永製菓さんにサポートしてもらうようになり、「練習を365日やり続けるのは良くない」ことを学びました。

ただ、最初の頃は休めませんでした。「他の人がもっと練習しているのでは」「培ってきたものが後退するのでは」という怖さもありました。でも、休んだことでパフォーマンスが上がることを実感するにようになり、今は、「休みこそ練習」と思って休むようになりました。

淺井:清水選手と初めてお話をして、休むことの大切さを提案しました。練習で体に負荷をかけると、スピードが上がり、技術も向上する一方で、疲労も出ます。パフォーマンスはこの2つの掛け合いであり、疲労だけが溜まってしまうと全体的な能力は下がります。一定の休みを入れ、疲労を取ることで、良い部分が際立ち、良い練習へとつながっていくのです。

川名:疲労の度合いはどのように判断するのですか。

三好:「疲れている」という主観に加えて、心拍数などの客観データが指標です。疲労が溜まると、心拍数は基本的に上昇します。安静時の心拍数も上がるので、スマートウォッチで心拍数を計測して、数値が平常時より5拍や10拍上がったら、疲労していると考えます。一方で、疲労が溜まりすぎて、心拍数が低くなることもありますから、日々の記録を取り、数値を共有し、ある傾向が見られると「少し休んだほうがいい」と清水選手に伝えていました。

清水:私の場合、寝ている時にも、スマートウォッチと心拍数を測るリングを装着して、両方の数値を確認していました。通常の心拍数は50拍ぐらいですが、オリンピック前は寝ている間も70拍ぐらいまで上がっていました。70拍といえば、通常時に軽いジョギングするぐらいの心拍数です。緊張感が高い状態で稽古をしていて、試合が近づいてくると心拍数が上がり、疲労が溜まりやすくなることを、数値を指標として確認していました。

川名:企業では、社員の幸福感をサポートするうえでも「健康経営」が重要視されています。企業の健康管理でデータを取ることも有効でしょうか?

三好:人はすぐに忘れます。前日の食事のメニューすら覚えていないものです。ですから記録を付けることが有効です。「疲労が溜まると風邪を引きやすくなる」といった自覚がある方であれば、数値を取り続け、傾向が見えてくることで、事前に防ぐアプローチもできるのです。

失敗は次への課題と位置付け、成長へとつなげる

川名:空手がオリンピックの公式競技となったのは、今回の東京大会が初めてでした。ロールモデルはあったのですか?

清水:ロールモデルはありませんでした。私も世界大会の優勝は経験したことがありましたが、オリンピックは空手界で誰も経験がありませんでした。あまりに未知で、何をすればよいかの正解がない。でも、とにかく、その時にできるベストは尽くしたと言い切れます。

川名:企業経営の考え方で「逆算思考」があります。3年後、5年後の目標に向かって戦略を立て、結果を検証し、対策を講じます。オリンピックの準備で逆算思考をしましたか?

清水:東京大会での正式種目化が決定したのは2016年8月でした。5年後(決定時は4年後)の東京大会で演武をピークに持っていくために逆算で考えました。オリンピックに出場するための選考レースは東京大会の2年前から始まりました。その他にもアジア大会や国内の大会もあります。目の前の一つひとつの大会でやるべきは、課題を決め、試してみることです。それぞれの大会でどれだけ失敗ができて、どれだけ失敗を持ち帰れるかを大切にしていました。大会ごとに失敗を課題として洗い出すのです。

次の大会でその失敗を直すために逆算して必要な練習内容を考え、計画を立てやっていきます。でも、疲労も出るし、計画通りに練習を行えない時もあります。その時は、空手の先生、森永製菓の淺井さんや三好さんにも相談しながら、その時のベストをどう出すかを考えました。そうして、山を一つひとつ越えていき、オリンピックにピークを持っていきました。私の競技人生においては、オリンピックでのパフォーマンスが一番良かったと思います。

メンタル、体力、技術のすべてでピークを持っていき、かなり研ぎ澄ました状態でオリンピックを迎えられたのは、その前の段階でたくさん失敗して、たくさんチャレンジできたからです。このチャレンジというのがとても大切です。試合の本番で何か新しいことをするのは怖いから、いつも通りにしてしまいがちです。でも、チャレンジするから、失敗があり、次につながっていく。それを大切にして、繰り返しやってきました。私は、「失敗」は次への「課題」であり、課題は自分の成長へつながるものだと信じて、空手を続けてきました。

何でも話せる関係が選手の課題を引き出し、適切なサポートを導く

川名:淺井さんと三好さんのサポートで最も助かったのはどんな部分でしょうか?

清水:トレーニングや栄養についてプロからサポートを受けているという安心感はもちろんですが、メンタル面での支えが大きかったです。競技者にとっては、メンタルは7割を占めます。特に東京大会は、さまざまな変更があり、準備していたことが何もできないぐらいだったので、常に連絡を取り合いながら状況を話すことができて、その都度、「じゃあ、こうしましょう」と対応してくれた安心感はかけがえのないものでした。

川名:企業でもメンタルヘルスの重要度が高まっています。特に若い世代への接し方で悩んでいる方も多くいます。清水さんたちは、どんなコミュニケーションをしていましたか?

清水:ごくごく日常的なことです。日々の出来事、美味しかった料理、面白かった映画など。練習での課題についても話しますが、空手とはまったく関係ないことを話している時の方が多いです。そんな話ができる関係性であることが、とても大切です。すごくオープンで、話しやすく、コミュニケーションが取りやすいから、情報を共有しやすいのです。

私の性格をよく理解してくれて、言葉を選んでコミュニケーションをしてくれます。トレーニング場に入り、少し話しただけで、その日のコンディションを感じ取ってくれます。ウォーミングアップしている時も、隣で声をかけてくれて、前向きにトレーニングに向かう気持ちにしてくれる。時には、一緒にフットワークの練習をしてくれて、言葉だけでなく態度でも寄り添ってくれます。だから、悩みがあると、すぐに相談できる関係性なのだと思います。

川名:本当に重要なコミュニケーションをするためには、普段から互いにオープンにしておくためのコミュニケーションが大切ということでしょうか?

淺井:まず、清水選手と私たちのチームの場合、「勝ちたい」という目標がはっきりしているので、仲間として成立しやすいという前提があります。

その上で、トレーナーも「問いの力」が重要です。選手が実現したいことと実践している方法が合致していないことが往々にしてあります。例えば、「突き」のスピードを上げたくて、腕を鍛えている選手がいます。でも、本当は土台となる足腰を鍛えた方がよいかもしれません。大切なのは選手とやり取りをしながら、考え方を整理して、最適なトレーニング方法へと進んでいくことです。そのためにも、思っていることを素直に話せる関係性は大切ですね。

三好:栄養指導の場合、選手が「昨日、コーラを飲んだけど、言わないでおこう」と隠されてしまうと、食事摂取の実態が把握できず、指導そのものが成り立ちません。清水選手だけでなく、他の選手と接する時も、いかに本心を聞き出せるかを普段から気をつけています。

やはり信頼関係が大切で、相手を信頼していなかったり、怒られると思っていたら言わないものです。ですから私は基本的に否定しません。食事は、楽しく、リラックスして食べることも大切です。相手を否定せずに受け入れることを心がけて、いろんなことを引き出し、その情報の中でベストと思えることを一緒に考えていけるよう、コミュニケーションを図っています。

生涯にわたり続けられる空手の素晴らしさを世界に伝えたい

川名:今後は何を目標にどんな活動をしていきたいですか?

清水:まず、空手の先人の方々が残してくださったものを、次世代へとつなぐことが最も大切なことだと思います。私自身が吸収して終わるのではなく、きちんと伝えられるように成長していきたいです。そのためには、知識を高めて言葉で表現し、体でも体現できるようになる。その両方をきちんとできるようにはしていきたいと思います。

そして、空手をもっと多くの人々に広めていきたいです。空手は2歳、3歳の幼児から始めて、90歳以上になっても続けられます。体ひとつで、普段着で1m四方の広さがあれば空手の動きはできます。それと、空手の動きは左右対称です。蹴りや突きにしても、基本動作では左右それぞれをきちんと動かすので、体に偏りが生じません。そういった良さも生かし、「フィットネス空手」という枠組みで健康づくりの観点からも普及に努めています。

空手の形は演武ができます。日本国内はもちろん、世界でも「日本にはこういう素晴らしい文化がある」ということを、演武を通じて伝え、空手を次世代へ残していきたいです。

川名:本当に期待しています。本日はありがとうございました。

【プロフィール】

川名浩一

1982年日揮株式会社(現日揮ホールディングス)入社。インドネシア、イラン、UAE(アブダビ)、英国など15年間海外駐在。2011年〜17年代表取締役社長。2020年6月退社。現在は、株式会社レノバの取締役会長。また、バンダイナムコホールディングス、クボタ、東京エレクトロンデバイス等の社外取締役のほか、プライベートエクイティのKKRジャパンのアドバイザー、Citiグループジャパンのアドバイザリーボード委員を務める。2021年よりルブリスト株式会社の代表取締役としてベンチャー企業経営の支援活動を行う。

【コーディネーターの視点 川名浩一氏】

清水希容氏登場でぴんと張り詰めた空気が、気合い一声、空気が静から動に一変しました。

対談では演武の時の猛々しさと裏腹に、柔和な笑顔で、清水氏の空手道に対する信念や覚悟をうかがうことができました。意外だったのは、本番前にあえて「ミスするイメージ」を持ち、万一ミスしても次につなげる準備すると仰っていたことでした。

求道者を体現している清水氏をフィジカル、メンタル両面で支える森永製菓の淺井、三好両氏との信頼関係の重要さも印象に残りました。

事務局から

当日の講演会では、本記事の内容以外にも、来場者の質問に答えるかたちで、清水氏が空手を極める上で大切にしてきたことが語られました。また、講演後は懇親会も開催され、来場者と清水氏、来場者同士での交流が行われました。今後も、「JMAマネジメント講演会プレミアム」は続きます。ぜひ、講演会にご来場ください。